Category Archive : Movie

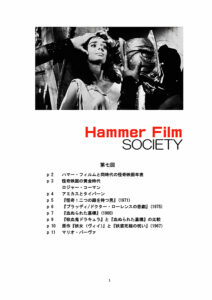

第七回ハマー・フィルム研究会

魔人館のKAZさんが主宰するハマー・フィルム研究会。Skypeで石田一さんも参加されている、かなり濃い集まりなのだけど、今回のハマー・フィルム研究会は僭越ながら私が講師と配布テキストの作成を務めさせてもらった。

テーマは「ハマー・フィルムのライヴァルたち」と題して、AIPやアミカス、タイバーンといったハマーと同時代の怪奇映画製作会社の作品達を取り上げることに。アミカスの長編作品『怪奇!二つの顔を持つ男』(1971)と、タイバーンの『ブラッディ/ドクター・ローレンスの悲劇』(1975)、そしてメインはマリオ・バーヴァの『血ぬられた墓標』(1960)と『吸血鬼ドラキュラ』(1958)の比較といった構成。

▼Read More■『怪奇!二つの顔を持つ男』(1971)

オムニバス形式の作品を得意としたアミカスが製作した、長編作品の一つ。ロバート・L・スティーブンソンの「ジキル博士とハイド氏」の翻案作品であり、「ジキル博士/ハイド氏」の名称が「マーロウ博士/ブレイク氏」に変更されている以外は、他の登場人物の名前を含めてほぼ原作小説をなぞってる。

古典怪奇小説の映画化作品はどちらかと言えばハマーが得意とした分野なんだけど、「ジキル博士とハイド氏」に限ってはハマーが製作した『ジキル博士の二つの顔』(1960)と『ジキル博士とハイド嬢』(1971)が共に変化球的なものであるのに対して、アミカスが正統派な作品を製作したのは何とも不思議。

ちなみに、本作は当初3D作品として製作されることが計画されていたものの、撮影途中で変更となり通常の作品となったとのこと。研究室でリーがカメラにバーナーの火を向けたりするのはその名残ですかね。

■『ブラッディ/ドクター・ローレンスの悲劇』(1975)

ハマーの創始者ウィリアム・ハインズの息子でプロデューサーや脚本家として活躍したアンソニー・ハインズ(脚本家としてのペンネームはジョン・エルダー)による脚本がヒドイ(笑)冒頭のミステリー調の展開がパーティーの余興で我々の期待を思いっきりしょっぱなから裏切ってくるあたりとか、物語の核心となるローレンス親子にインドで一体何があったのかという最も重要な部分を明かさずに投げっぱなしジャーマンしてたり。

まあ、この映画の見所は2つしかなくて、一つ目はキャスティング。『フランケンシュタイン恐怖の生体実験』(1969)のピーター・カッシングとヴェロニカ・カールソンのコンビが再び観れること、後に『エイリアン』(1979)や『スペースボール』(1987)で二度も(笑)腹を食い千切られることになる若き日のジョン・ハートが出演してるってこと。

それから二つ目は劇中でカッシングが悲痛な面持ちで「妻は亡くなりました」と語る際の奥さんの写真やスライドは、実際に1971年に亡くなったカッシングの愛妻ヘレンのものであるということ。後はもう、どうでもいい駄作(笑)

■『血ぬられた墓標』(1960)

ハマーの『吸血鬼ドラキュラ』(1958)に対するイタリアからの回答。挑戦状といった方が適切かも?ハマーを強烈に意識し、逆転の構造を取りつつも吸血鬼映画としても一級品の作品に仕上げているところはマリオ・バーヴァの面目躍如。様々な切り口から『吸血鬼ドラキュラ』との比較を行ってみたので、興味のある方は是非ハマー・フィルム研究会のバックナンバーでテキストを購入してみてください(笑)

結構、俺は人前でプレゼンしたりレビューしたりが得意な方なので、とくに緊張もせず楽しくプレゼンターを務めることができたけど、参加された方々は楽しめたかなあ?どうにも、俺の話って堅苦しくなりがちな傾向にあり(笑)

今回の研究会用にKAZさんが『血塗られた墓標』の悪魔の仮面を製作して展示していたりと、いつものことながら濃い一夜でございました。

キャリー (2013)

観たい、観たいと思ってた『キャリー』(2013)をレンタルして観た。『キャリー』と言えば、ブライアン・デ・パルマの1976年版が強烈な出来栄えだっただけに、どうしてもそれと比較されちゃうのが辛いところ。

かくいう俺も、ついつい1976年版と無意識に比較しながら観ちゃったけど、全体としては伝説のクソリメイク作品『サイコ』(1998)みたいなガッカリな出来栄えではなくて一安心。デ・パルマを超えることはできてないものの、まあ、及第点には達しているんじゃないでしょうか。

キャリーを演ずるのは『キック・アス』(2010)の、っていうか、新生ハマーの『モールス』(2010)のクロエ・グレース・モレッツ。んー、このキャスティングは好みの分かれるところ。やっぱりキャリーと言えばシシー・スペイセクなわけで、あの神経質そうで幸薄いルックスがドはまりだったわけで。だから、最初は「随分とやぼったい娘だねえ」なんて思ってたキャリーが、プロムに誘われて輝きだすとどんどん感情移入していっちゃって、そこから一転してのクライマックスが効果的だった。それがクロエ嬢じゃ、「いや、元から十分可愛いし」と、効果半減。うがって考えると、引っ込み思案ではあるものの本当は美人であるが故に、より女友達からいじめられる、みたいな陰湿なことも考えられなくもないけども。

キャリーのいじめがスマホで録画されたり、ネットに拡散されたり、学校がいじめ対策に積極的に関与しようとしたりするあたりは現代風にアレンジされてはいるものの、ストーリーはスティーブン・キングの原作、1976年版をほぼなぞってる。その一方で、キャリーが超能力をかなり意識してコントロールできている点が、1976年版との一番の違い。

この違いは特にクライマックスで顕著で、キャリーは意識的に復讐する相手を選別してる。キャリーを気にかけてくれていた女教師はちゃんと助けるし、いじめてた相手にはしっかり復讐。これも賛否両論かな。1976年版では感情の爆発によって超能力が暴走していたのに対して、これじゃただの復讐行為で非常に論理的でイマイチ。

でも、俺としてはもっとダメダメな出来と覚悟していたので、意外と楽しめたかな。クロエ嬢かわいいし(それかい)。

ホラーワールド vol.2

本日2013年5月26日は、ピーター・カッシングの生誕100周年。まさに100年前のちょうど今日、ピーター・カッシングがこの世に生を受けたわけです。そこで、それを記念して魔人館が主催したホラーワールド vol.2に行ってきた。

このイベントは日本SF作家クラブ等の協力を得て、作家の菊池秀行氏と井上雅彦氏、そして我らが石田一氏がピーター・カッシングについて熱くトークを繰り広げるという、何とも楽しい催し。勿論、集まったお客さんも皆濃いホラー・ファンの方々ばかり。

▼Read More「あら、カッシングさんったら。意外と胸板厚いのね、素敵だわあ」とか、「腕も太くてポパイみたいだわねぇ。逞しいわあ」といった妖しげな会話に華が咲く(一部脚色)。

石田さんが以前カッシングとリーにファンレターを送ったら、カッシングはタイプ打ちされたお返事に直筆のサインがかえってきたのに、リーは送った封筒の差出人住所の部分を切り取ってそのまま宛先に貼りつけていたというエピソードには爆笑。まあ、まさか本人がやったわけじゃないだろうけど(笑)他にも『スター・ウォーズ』(1977)の時にスタッフが準備したブーツのサイズが合わず、カッシングは全身が映らないシーンではスリッパを履いて演技をしていた、という裏話も。

そして話題は当然、先日遂に発売された幻の日本公開版のシーンを含んだレストア版の『吸血鬼ドラキュラ』(1958)へ。会場にはハマーへフィルムの存在を伝えた功労者サイモン氏も来ており、感謝することしきり。

会場内にはフィギュアも展示されていて、カッシングの生誕100周年を祝うにふさわしい、いいイベントだった。

『スター・ウォーズ』(1977)より、カッシングのグランド・モフ・ターキン。

クリストファー・リーのドラキュラ。

『吸血狼男』(1961)より、オリバー・リードの狼男。

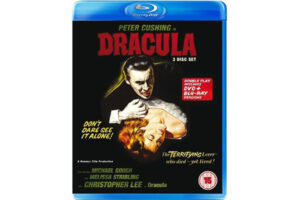

吸血鬼ドラキュラ (1958) レストア版

ここのところ怪奇映画マニアの間で持ち切りなのがハマーの記念すべき吸血鬼映画の第1作目にしてドラキュラ映画の金字塔である『吸血鬼ドラキュラ』(1958)のレストア版。本国イギリスで先日発売されたBlu-ray+DVDの2枚組に、幻とまで言われ続けた日本公開版のフィルムが収められておるわけです。

一応、知らない人のためにも説明しておくと、『吸血鬼ドラキュラ』にはいくつかのバージョンが存在する。当時ホラー映画に対する検閲の厳しかったイギリスやアメリカでは、残酷描写がカットされたものが公開された一方で、それほど検閲が厳しくなかった日本では残酷描写が含まれたものを公開。

具体的には、寝室でミナに噛みつくドラキュラのシーンの一部と、そしてラストでドラキュラが日光を浴びて崩壊するシーンに差異があったらしい。この日本公開版のみに含まれていたシーンのことを、菊池秀行氏や石田一氏がトークショーや執筆書籍で必ずと言ってもいいくらいに言及するものだから、そりゃあ、後追いの俺としては見たくて見たくてしょうがない(笑)

この幻のフィルムは、日本の東京国立近代美術館フィルムセンターが保有していたのだけど、それが1984年の火災で焼失。だから、今現在日本国内で流通している『吸血鬼ドラキュラ』は、米国版のフィルムが元になってる。

がっ!

何とフィルムセンターに保管されていた『吸血鬼ドラキュラ』は焼失したのではなくて、消火の際の放水で失われていたことが判明。しかも、フィルム9巻のうち、6~9巻は熱で変形し傷んだ状態であったものの、存在していることが確認されたっ!その後、2011年にハマー・フィルムがフィルムセンターと交渉したことで、遂に幻とまで言われ続けてきた日本公開版がメディアに収められ手にする日が来たのであるっ!

と、ここまで随分と長い前置き(笑)

さあ。そんなわけでイギリスから取り寄せ早速見た。発見された日本公開版フィルムは6巻からしか現存していなかったため途中からしかない。しかもオリジナルは火災の影響でかなり傷んだ状態。それを丁寧にレストアして、既存の英国版と繋ぎ合わせたのが今回のディスク本編。

もう、日本公開版のフィルムが消失した部分の時からわくわくが止まらない。実は人知れずカッシングの瞬きの回数がちょっと多いんじゃないか、とか、目を皿のようにして食い入るように見る。そして遂に話はクライマックスへ突入し、問題のシーンへ!

でたっ!伝説とまで言われたリーの顔面崩壊シーンは本当にあった!リー自身の顔にラテックスでマスクを施しそれを掻き毟るようにするシーン!時間にしてほんの数秒。知らない人が見たら特に何の感慨も抱かないかもしれない。でもっ!でもっ!俺はこれが見たかったんだっ!

現代のショッキングなホラー映画を知ってしまっている我々からすれば、何故この程度の演出がカットされなくてはならなかったのかと首を捻ってしまうレベル。けど、それが当時のイギリス映画の検閲の厳しさ。

この幻のシーンに感動に打ち震えたけど、実はそれを上回る衝撃を受けたのがもう一つの日本公開版のみに存在したミナに対してドラキュラが迫るシーン。米国版ではリーがメリッサ・ストリブリンに顔を近づけるだけだったのが、まるで官能映画であるかのように互いの顔を舐め回すように交錯させる。このシーンの官能的なこと!

このシーンだけで、もう何度も観返してきた『吸血鬼ドラキュラ』の印象が一変するほどの衝撃だった。そうか、だからメリッサ・ストリブリンだったか、とも納得。彼女は本人のインタビューでは当時19歳、IMDBを信じるなら31歳。まあ、初見の時から「なんじゃこの年増は妙に色気づいた目つきをしおって」なんて思ってたけど、それはこのシーンに繋ぐための布石だったんじゃないかと妙に納得した。

今更、吸血鬼の牙は男根の象徴であり・・・とか、抑圧的なビクトリア朝における官能的な支配と被支配の関係性が・・・なんて小難しいことを並べ立てるつもりもないけど、テレンス・フィッシャーは明らかにそういった理屈を理解した上でドラキュラを官能的な存在として描こうとしていたのは間違いない。それまで、『吸血鬼ドラキュラ』は一級のアクション映画でもある、なんて思ってたけど、実はホラーを題材とした官能映画としての側面の方を強く持ち合わせているんじゃないか、なんて、ここのとこつらつらと考えてたり。

いやー、しかし衝撃的なレストア版!勿論日本語字幕はついてないけど、これはハマー・ファンならずとも手元に置いておくべき価値のある商品ですっ!あ、そうそう。この『吸血鬼ドラキュラ』は勿論輸入盤なので、リージョンコードはBlu-rayが日本と異なるB、DVDは日本と同じ2だけど、どちらも日本のNTSC方式とは異なるPAL方式なので念のため。リージョンフリー等の対応したデッキでないと再生できませんよん。

ホビット 思いがけない冒険 (2012)

昨年末から公開されていた『ホビット 思いがけない冒険』を観てきた。勿論これは、『指輪物語』の前作にあたる小説の映画化作品で、監督・スタッフ・キャストは『ロード・オブ・ザ・リング』三部作の面々。

イアン・ホルムの老ビルボとイライジャ・ウッドのフロドが登場する冒頭で気分は一気に指輪の世界へ!そこから60年前に遡って、マーティン・フリーマン演ずる若かりし頃のビルボへ交代。マーティン・フリーマンは雰囲気とかパタパタした挙動とかイアン・ホルムを模写していて、違和感なくすごく良かった。

肝心の13人のドワーフ達もみんな個性的でいい感じ。ただ、トーリン、ちょっとメイクとか体格とか人間っぽすぎない?

イアン・マッケランのガンダルフは前三部作に引き続き安心の存在感。そして、ちゃっかり原作とは異なり登場するガラドリエルとサルーマン!リーの声が聞こえた時には思わず「おぉっ!」って声をあげちゃった。

そんな個性的なキャラクター達の中にあって、抜群の存在感を発揮していたのは、やっぱりゴクリ!もう、なぞかけの時の可愛さといったら!あのまま、映画の最後までずっとなぞかけが続いたとしても、全然許しちゃうくらいの可愛さだった(笑)

さて。キャラクター達は雰囲気バッチリなんだけど、肝心の本編はちょっと全体的にとっちらかってて、何だかまとまりに欠けるような気がした。小粒なエピソードを無理矢理大きく見せて繋いだ感じというか。少ないバターを大きすぎるパンの上になすりつけたというか(笑)

まあ、でも続く二作品の公開も楽しみだし、とりあえず原作をまた読み返そうかなっ。

SPEC~天~ (2012)

TVドラマ『SPEC』の劇場版、『SPEC~天~』を観てきた。邦画嫌いの俺は、何と劇場で邦画を観るのは人生2回目。ちなにに1回目の映画は『ゴジラ』(1984)だったり(笑)

俺は一話で完結しないのが嫌で、ドラマも滅多に観ない。けど、これは意外とシリアスとコメディのバランスが良くて、何となくハマッて見てた。

▼Read More劇場は公開初日の土曜日なのにかなりガラガラで、やっぱり邦画は人気ないんだなーなんて思いつつ鑑賞。

で、全体としては非常に微妙な出来だった。ドラマではバランスよかったコメディの要素がかなり強くなってる。瀬文のキャラクターなんて崩壊していて道化のような役回りになっていたし、その他の登場人物もギャグ要素を絡めすぎていてドラマよりもしつこい感じ。

今回新たに登場したスペックホルダー達の演出も何か微妙。マダム陽のスペック戦は何だかゲームのようだったし、伊藤のスペックは奇想天外すぎて余りにB級でチープ。

脚本は「ファティマ 第三の予言」とか持ち出しちゃって大風呂敷を広げているけど、個人的にはこの手のオカルト要素ってエヴァンゲリオンみたいな中二病的幼稚さと表裏一体だと思う。シラけること甚だしい。「クローン」とかも出てきちゃったから、もう何でもアリというか、収集つけられなくなるんじゃないかな。

そうそう。後、冒頭とラストに何故かアニメ調のマンガ絵が出てくる。俺はマンガが大嫌いなので、冒頭でマンガ絵が出てきた時点で席立って帰ろうかと思った。世界観ぶち壊し。

というわけで、ドラマは面白かったのに、何とも微妙な劇場版。これなら、TVシリーズだけに留めておいて、謎は謎のまま放っておいた方が良かったんじゃないかなあ。んー残念。

レゴ スター・ウォーズ パダワン・メナス (2011)

わはははは。『レゴ スター・ウォーズ パダワン・メナス』買っちゃった(笑)レゴブロックのキャラ達がスター・ウォーズの世界ではしゃぎ回るこのシリーズ。いやー、好きなんだよな、これ。ゲームもPS2版、PSP版と2度もやってるのに、更にPS3版も買っちゃおうかどうしようか、本気で悩んでるくらい。

このBlue-rayには、2011年にカートゥーン・ネットワークでテレビ放送された『パダワン・メナス』に加えて、特典映像として『R2-D2の冒険』『ボンバッド・バウンティ』『2分で見られるスター・ウォーズ:パート1』『2分で見られるスター・ウォーズ:パート2』『クローン・ウォーズ:番外編』とレゴのスター・ウォーズものがてんこもり。まあ、全部短いから、あっと言う間に見終わっちゃうんだけどね(笑)

本編の『パダワン・メナス』はこの手のものとしては、長編の部類に入る22分。C-3POとR2-D2が幼いジェダイの弟子達を遠足に引率したら、ジェダイとシスの戦いに巻き込まれてさあ大変!というドタバタ・コメディ。くすっと笑う程度のものから、スター・ウォーズ原作を知ってるとより楽しめるものまでなかなか楽しい一品。

でも、一番大笑いしたのは『パダワン・メナス』じゃなくて特典映像の『ボンバッド・バウンティ』。エピソードIVでハン・ソロがストーム・トルーパーを追いかけて行ったら、その先で大量のトルーパーが待ち構えていてビックリっていうシーンのパロディ。ハン・ソロとトルーパーが画面の奥の方を右へ左へ追いかけっこしてたと思ったら、その後、転がる大岩とジョーンズ博士とおぼしきキャラクターが!これには腹を抱えて大笑い。

他にも笑える小ネタがいっぱいだけど、まあ正直、買ってまで見る価値があるか?と言われると、レンタルでいいかなって感じかも。いわゆるコレクターズ・アイテムかな・・・だから俺は買うわけだけどね(笑)

機械じかけの小児病棟 (2005)

『機械じかけの小児病棟』をレンタルして観た。スペインのホラー映画ってことは知ってたものの、特に何の予備知識もないままとりあえず再生。うむ、何と言うか、色々と惜しい感じのする映画だった。

タイトルから分かる通り、本作は小児病院を舞台としたホラー映画。スパニッシュ・ホラーと聞くと血の気の多いものを連想しちゃうけど、本作はどちらかと言うと日本の怪奇映画のようなじめっとした感触のある映画。演出もほんと終盤になるまで抑え気味。

50年もの間、2階が閉鎖されたままの老朽化著しい病院を舞台に、主人公のエイミーが夜勤看護婦として着任する、とくれば、ホラー映画としての舞台はもう完成したも同然(笑)でも、何か惜しいんだよなあ。抑えた演出はいいんだけど、和製ホラーにあるような情緒溢れる見せ方がイマイチ足りないというか。

もっと閉鎖された2階の病室を序盤からちらちら映して、そこを影がよぎるとか、足音が聞こえてくるとかしてくれても良かったように思う。雨のシーンでは壁をどす黒い水が滴ってくるとか、エレベーターなんて近代的なものじゃなくて、日常と非日常を繋ぐ装置として「階段」を効果的に見せるとか。そういった気の利いた演出が少ないから、中盤までは抑え気味の演出がただただ退屈な印象。

終盤では一転してテンポよく進むし、どんでん返しも捻りが利いてて面白かったけど、肝心のお化けのデザインはちょっと笑いを誘う。『ヘルレイザー』を連想させるようなデザインなわりにはあまり動かないし、佇むだけならもっと和製ホラーな感じでもよかったような。何と言うか、どっちつかず。

でもまあ、「スパニッシュ・ホラー」と言えばポール・ナッシー!なんて連想しちゃう俺にとっては、スペインのホラー映画に対する見方をあらためさせるような映画でした。

ハムナプトラ 失われた砂漠の都 (1999)

レンタルで『ハムナプトラ 失われた砂漠の都』を観た。この作品、当初はユニヴァーサルの『ミイラ再生』(1932)のリメイクという触れ込みだったような気がするけど、全然別モノだった。まあ、そんな噂を耳にしてたから、今まで観てなかったんだけども。

なので、本家サイト側で怪奇映画として取り上げずに、ブログの方で気軽に感想をつらつらと。

▼Read Moreオリジナルと最も違うのが、本作はミイラを題材とした『インディ・ジョーンズ』のような作りという点。一応ミイラとかも出てくるので怪奇要素があることはあるけど、随所に挟み込まれているコミカルな演出も含め、基本的にこりゃ家族向きなエンターテイメントなんだと思う。

とは言え、ユニヴァーサルやハマーのミイラものと比べると、エジプトの回想シーンのセットや小物なんかは本作の方がより精緻に作り込まれていて、風格は充分。

で、肝心のミイラのメイクは『バタリアン』(1985)とか『スペースバンパイア』(1985)で精気を吸い取られてしまったようなタイプのメイク。個人的にはいわゆる包帯ぐるぐるなミイラを期待していたので、ちょっとガッカリ。でも、こういったメイクの方がより現実感はあるかもね。

まあ、メディアを購入して我が家のラックに収めなくても、レンタルで観ればいいかな、という感じだった。