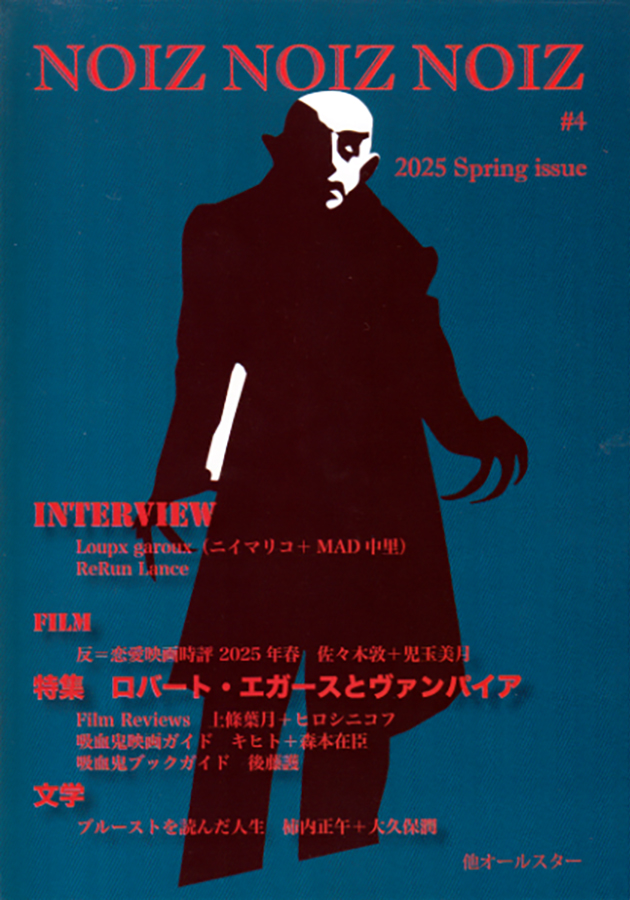

NOIZ NOIZ NOIZ #4

以前、Pヴァインで編集をされていた大久保さんからミニコミ誌の執筆の依頼。ようやく日本でも公開されるロバート・エガース版『ノスフェラトゥ』(2024)に合わせて吸血鬼特集を組むので、古典吸血鬼映画10選を書いて欲しいとのこと。

NOIZ NOIZ NOIZ #4

出版社:語ぶるい舎

発売日:2025/05/11

怪奇幻想・ゴシックに関することからくだらない日記までつらつらと。

以前、Pヴァインで編集をされていた大久保さんからミニコミ誌の執筆の依頼。ようやく日本でも公開されるロバート・エガース版『ノスフェラトゥ』(2024)に合わせて吸血鬼特集を組むので、古典吸血鬼映画10選を書いて欲しいとのこと。

NOIZ NOIZ NOIZ #4

出版社:語ぶるい舎

発売日:2025/05/11

勿論二つ返事で!と言いたいところだったんだけど、締切が次のイベントと被っていて原稿を書く時間を捻出できるかどうかとても微妙。でも、古典吸血鬼映画10選なんてコラムを書くなら俺が書かずに誰がやる!という思いもあり悩むことしばし。まあ、何とかなるでしょ、と思って結局執筆を請けることにした。

今回の条件は1960年代までの区切りで10本。このセレクトがまあ、一番楽しいんだな(笑)あれも入れたいし、これも入れたいし、と考え出すと10本じゃ到底収まらない。苦渋の決断で10本に厳選してさあ、執筆!とは言え、やっぱり時間は殆どない。通勤の電車の中でスマホでクラウド上に書きためては家に帰ってから見直し・・・を繰り返して何とか締切に間に合わせた。

1970年代以降の現代吸血鬼映画10選は、友人であるモリモトアリオミ君が担当。古典系に比べて1970年代以降は吸血鬼映画のバリエーションが多いから、アリオミ君はセレクトがより大変で楽しかったんじゃないかな。アリオミ君のコラムも楽しい一冊なので、ミニコミ誌だから全国書店には並ばないけど、通販やdisk union等一部店舗で販売するようなので、機会があれば皆さま是非。

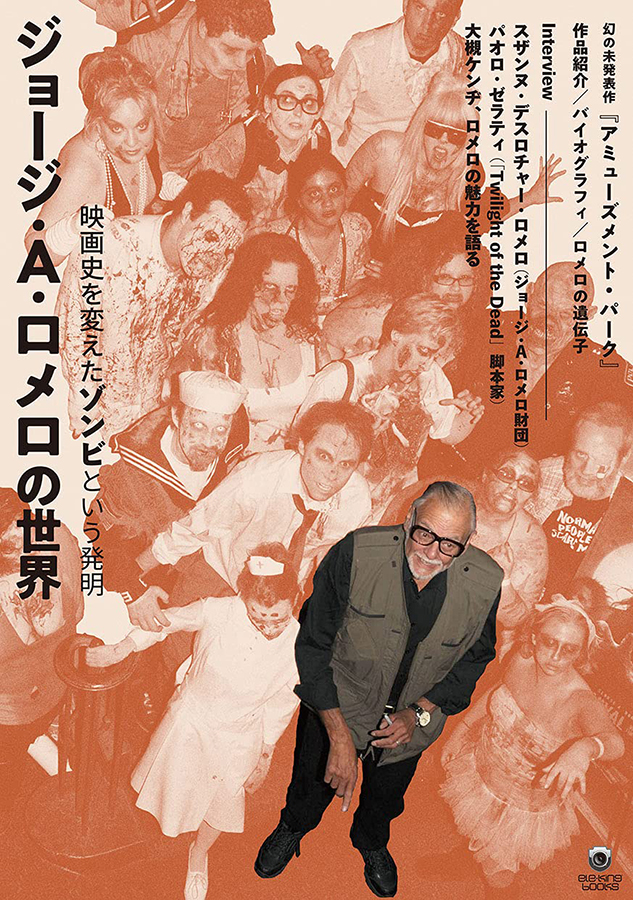

ひょんなことから商業雑誌の執筆の依頼が舞い込んできた。執筆のテーマはゾンビ映画の神様、ジョージ・A・ロメロ!今年日本でも劇場公開される運びとなった幻の作品『アミューズメント・パーク』(1975)に合わせて、ロメロの全作品レビューやコラムから構成される丸々一冊全部ロメロな本を出版するとのこと。勿論二つ返事で原稿執筆を請け負った。

ジョージ・A・ロメロの世界 映画史を変えたゾンビという発明

出版社:Pヴァイン

発売日:2021/10/06

今回執筆を請け負ったのは、ロメロ唯一の吸血鬼映画『マーティン』(1977)のレビューと、ロメロ以前の古典ゾンビ映画に関するコラムの2本。俺は映画のコラムを書くアプローチは二種類あると思っていて、一つ目はその映画に関する知識や蘊蓄を中心としたアプローチ、二つ目はその映画を観てどう感じたかという自身の感受性を中心としたアプローチ。今回せっかく2つコラムを受けたので、それぞれでアプローチ方法を変えて書いてみることにした。

御存知の通り俺はクラシックな怪奇映画が大好きなので、まずは古典ゾンビ映画に関するコラムから知識や蘊蓄を中心としたアプローチで書きだした。今回の文字制約は3000字程度とのことだったので、ロメロ以前のゾンビ映画を全て網羅するわけにはいかない。泣く泣く『ホワイト・ゾンビ』(1932)、『生と死の間』(1943)、『吸血ゾンビ』(1966)の3本に焦点を絞ることにした。本当は『ゾンビの反乱』(1936)とか『ブードゥーマン』(1944)とかも取り上げたかったし、それぞれの映画に関してももっと長く書きたかったんだけど、まあ、そこは仕方ない。

そして続いては『マーティン』のコラムを自身の感受性を中心としたアプローチで書きだした。覚悟はしていたものの、これが結構辛い作業だった。映画の長文考察って疲弊する。自分はこの映画をこう受け取った、みたいな自分の感受性を試されているというか、丸肌にされるというか。

しかも怪奇映画の場合、自身が日常生活の中で怯えて生きている、恐怖に感じていることを映画に投影して感じ取っているから、自身の社会や人間に対する恐怖心と向き合うことになって。いい文章、考察にしようとすればするほど、自分の矮小さや惨めさと向き合わなくてはならないというか。

それでも何とか二つとも原稿を書き上げ、本日ジョージ・A・ロメロの世界発売。オールドタイプな俺は本屋さんに行って、現物が並んでいることを確認してしまう(笑)

やっぱり自分の書いた文章が印刷され、製本されて実際の書籍となって書店に並ぶのはテンションがあがる。久々の商業雑誌での執筆だったけど、より歳を重ねて、より闇を重ねた現時点での俺の知識と文章力と心の闇全部をぶつけられたんじゃないかな。

Reader Storeで購入した電子書籍版にて読了。新生ハマー・フィルムがダニエル・ラドクリフを主演に『ウーマン・イン・ブラック』(2012)として映画化した作品の原作小説。

黒衣の女

著者:スーザン・ヒル

訳者:河野 一郎

出版社:早川書房

発売日:2012/10/23

本作は1983年発表と現代の作品であるにも関わらず、極めて古典的な構成のイギリス怪奇小説。世間での評判はかなり良いのだけれど、それはあくまで世間一般でのお話。日頃から怪奇小説や怪奇映画ばかりに耽溺している俺のようなタイプの人間からすると、古典的すぎるが故に展開はありきたりに感じるし、かなりの序盤でラストの結末は読めてしまうので、この内容なら短編の方が向いてるんじゃないかとは思った。

それでも、ぐいぐいとテンポ良く読み進められる物語は十分面白いし、変にスプラッタ要素に走ったりとかせず王道ゴシック・ホラーの展開をしっかりと守っているところは非常にいい。今時、ここまで正統派の怪奇小説の新作なんて読めないからねえ。

スーザン・ヒルは風景描写が巧みで、これは怪奇小説のジャンルではあまり見られない特徴。多分、作家自身が風景に強い関心があるのだろうけど、主人公も散歩をすることで気分全開になっちゃうあたりは何とも御愛嬌。怪奇小説の主人公であるにも関わらず、ラヴクラフトやポオのような陰鬱な登場人物ではないことに、俺は逆に衝撃を受けたのでした(笑)

Reader Storeで購入した電子書籍版にて読了。幽霊屋敷ものの代表的怪奇映画『たたり』(1963)の原作「山荘綺談」や「くじ」で知られる、シャーリイ・ジャクスンの死後に発表された短編集。

なんでもない一日

著者:シャーリイ・ジャクスン

訳者:市田 泉

出版社:東京創元社

発売日:2015/10/30

シャーリー・ジャクスンと言えば狂気に追いこまれる女性の心理というものを好んで主題にした作家。というイメージからすると意外なほどにバリエーションに富んだテーマを使いわけていることにまず驚き。特に彼女自身の育児経験が反映されているほのぼのとした育児エッセイなんて、普段の俺なら絶対に読まないような内容だった。

とは言え、やっぱりそこはシャーリー・ジャクスン。彼女の真骨頂とも言うべき、奇妙にすれ違う会話や思いが積み重ねられることによる居心地の悪さが堪能できる短編も多く収録されていて、短編なのに読んでいて物凄く精神的に疲れる。何というか、人間という存在の不安定さ、不確かさがあらためて眼前に突き付けられるような気がして。まあ、それが魅力なんだけど(笑)

原書では未発表の原稿含む54篇が収録されていて、その中から30篇が本書では翻訳されているとのこと。流石に未発表の作品もあるだけに玉石混淆な感は否めないけど、是非とも今回未収録となった他の短編も読んでみたいなあ。

Reader Storeで購入した電子書籍版にて読了。第3回日本ホラー小説大賞佳作にして、貴志祐介の作家デビュー作。

十三番目の人格 ISOLA

著者:貴志祐介

出版社:角川書店

発売日:1996/4/18

本作はデビュー作なだけあって、やや荒削りな部分もある。主人公の賀茂由香里が現代の日本では決してメジャーな作品とは言い難い『雨月物語』の内容を把握していたり、素人なのに臨床心理士と心理学についての議論を対等に行ったり、風俗店で働いているのにキスすらしたことがなかったり。ちょっと人物設定に不自然さがある。

それでも、多重人格、エンパス、幽体離脱等の要素が散りばめられた物語は読んでて面白い。伏線も破綻することなく回収されるし、構成も秀逸。ただ、ラストはB級ホラー映画的でベタベタなお約束すぎる感じ。これは俺がホラー小説やホラー映画に深く浸りすぎてるからかもしれないけど、ラストのオチは逆に白けちゃった。

全体としては『黒い家』には流石に完成度では劣るものの、それでも十分読み応えのあるホラー小説だった。

アダルト・ファンタジーの金字塔、『指輪物語』は何度も読み返していたんだけれど、本作『ホビットの冒険』は中学生の時にはじめて読んだっきり。流石に細かい部分は忘れてしまっているし、ピーター・ジャクソンによる劇場版三部作も無事完結したので、Reader Storeで購入した電子書籍版にて上下巻共に改めて読了。

ホビットの冒険

著者:J.R.R.トールキン

訳者:瀬田 貞二

出版社:岩波書店

発売日:2000/8/18

『指輪物語』と違って本作は児童小説なので、短くてとても読みやすい。むしろ、一部の漢字がひらがな表記されていたりして、大人だと逆に読みにくかったりするくらい(笑)とは言っても、やっぱりトールキンの創造した世界と物語は、この歳になってもわくわくするし、面白い。

物語はホビット庄に住むビルボの元へ、魔法使いのガンダルフと見知らぬ13人のドワーフ達が突然やってくるところから始まる。ドワーフのトーリン達は、竜に奪われた彼らの故郷と財宝を取り戻す冒険の旅に出ようとしていたが、その旅に「忍びの者」として、ビルボが候補に挙げられていた。ビルボは冒険に巻き込まれる形でハンカチも持たず着の身着のまま袋小路屋敷を飛び出し、ドワーフ達とはなれ山を目指す。

とまあ、あらすじはいたってシンプル。後に『指輪物語』でフロドに引き継がれる「指輪」やつらぬき丸がビルボの所有となる顛末を含みつつ、竜のスマウグや五軍の戦いが語られるので、指輪ファンならば絶対に読んでおかなくてはならない前日談。

今回読み返してみて思ったのは、やっぱりビルボのキャラクターの良さが大きな魅力の一つだということ。フロドの思慮深さ、サムの健気さ、メリーとピピンの朗らかさ、といった要素を全て詰め込まれているのがビルボのように思う。児童向けなせいもあるだろうけど、このビルボの素直なまっすぐさは読んでて気持ちがいいし、魅力的。これはトールキンの人柄なのかなあ?

最後にせっかくなので、自分のための備忘録としてピーター・ジャクソンの『ホビット』三部作と原作の違いを列挙しておこう。

・原作には以下の登場人物達は登場しない。

ガラドリエル、サルーマン、レゴラス、タウリエル

・原作には以下の登場人物は直接は登場しない。

ラダガスト、死人占い師

・原作では五軍の戦いは以下の五軍を指す。

ドワーフ、エルフ、人間、ゴブリン、ワーグ

・原作ではビルボはドワーフ達に手に入れた指輪のことを話している。

・原作では五軍の戦いにおいてビルボは活躍しない。

・原作ではビルボの袋小路屋敷をドワーフ達が訪れた際に、トーリンが下敷きになる(笑)

勿論、それ以外にも尺を伸ばすための細かい変更も色々あったけど、ざっとこんなとこかなあ?

「本書を読破した者は、必ず一度は精神に異常を来たす」と評される、日本探偵小説における三大奇書の一つ。サブカル方面に興味を持っている人ならば、必ずと言ってもいいほど一度は通過する小説。

最初に読んだのは高校生の時分だったかな。Reader Storeで購入した電子書籍版にて上下巻共に改めて読了。

ドグラ・マグラ

著者:夢野久作

出版社:角川書店

発売日:1976/10/13

でもね、勇気を持って言っちゃおう。俺はこの小説嫌い。っていうか、徹底的に俺の感性と合わないんだなー。そういう意味ではカール・ドライヤーの『ヴァンパイア』(1932)と似ているかもしれない。

誰が正常で、誰がキチガイで、何が現実で、何が妄想か。平衡感覚を失わせる混沌とした展開やどうどうめぐりの螺旋構造自体は発想としてはとても面白いと思う。ドイツ表現主義の傑作映画『カリガリ博士』(1920)的な。でも、読んでる最中はそれが苦痛で堪らない。

じゃあ、読むなよって話なんだけど(笑)それでも、ひょっとしてこの歳になって再読したら、解釈変わるかも?と思って読んでみたものの、やっぱダメだった。多分、俺が理屈っぽすぎるんだろうけど。特に、上巻の中盤から後半にかけての正木博士の全然科学的、論理的じゃなくて論文の体も成していない「論文」と称する駄文とか、チャカポコ音頭のあたりは、回りくどい文体に加えて非論理的で、読んでて苦痛で苦痛でたまらない。

ただ、この『ドグラ・マグラ』の恐ろしいところは、読了後に誰かとその体験や解釈を共有したいと思わせるところ。まあ、そう思わせるのは、単にわけが分からないからっていう部分もあるけど(笑)そういう要素は昨今のインターネットを通じて口コミが拡散していくSNS的なものと相性がいいかもしれない。

ちなみに「本書を読破した者は、必ず一度は精神に異常を来たす」というキャッチコピーはあくまでキャッチコピーなので、本当に精神に異常を来たすわけじゃありません。念のため。その証拠に私は『ドグラ・マグラ』を読了しても、正気を保っているわけで、先ほどから隣の六号室から呼びかけてくる声なんて聞こえていない。アハアハアハアハ。可笑しいな。そんなはずはないじゃないか。「……お兄さま。お兄さま。」…………ブウウ――――――ンンン――――――ンンンン………………。

Reader Storeで購入した電子書籍版にて読了。第4回日本ホラー小説大賞受賞作品で、1999年に大竹しのぶ主演で映画化されてることでもお馴染み。

黒い家

著者:貴志祐介

出版社:角川書店

発売日:1997/06/27

とにかく怖い!と評価の高い本作。超常現象や怪物、幽霊を取り扱わずにホラー小説として成立させていることが評価の一端みたいだけど、個人的にはこれはホラー小説って言うよりは、ただのサイコ・サスペンス小説じゃないかなあとも思う。

『ISOLA』で作家デューした著者の貴志祐介は、朝日生命に8年間務めていたという異色の経歴の持主。主人公の若槻を保険会社の社員とすることで、その経歴を活かした業務知識がふんだんに盛り込まれているのは興味深いけど、ちょっとクドイ。加えて心理学の知識も随分と盛り込まれているけど、これもちょっとクドイ。その一方で主人公若槻とその恋人の恵の人格描写はへんてこりん。

だから、物語が大きく動き出す終盤まで、正直読んでてあまり面白くなかった。読むスピードものろのろ。「ハズレひいたかなー」と思いかけていた頃、ようやく菰田幸子が物語の前面に出てきた辺りから面白くなった。論理的な整合性はちょっと疑問な部分も多いけど、それでも「黒い家」に若槻が踏み込んでからのスピード感はハラハラドキドキ。

キーとなる若槻の行動原理に大きな疑問が残る点。サイコパスと人間を性悪説でカテゴライズすることを頑なに拒否するにも関わらず、両親をがっつりカテゴライズして拒否する恵の性格設定の大きな破綻。あまりに強すぎる犯人等、んー?な部分もかなりあるけど、まあ値段相応には楽しめたかなあ。

Reader Storeで購入した電子書籍版にて読了。何がビックリって一部の漢字が〓と表示されてしまっていたこと。これは電子書籍側の問題なのか、それとも端末側の問題なのか。ううむ。

八つ墓村

著者:横溝正史

出版社:角川書店

発売日:1971/04/26

祟りじゃ、祟りじゃー!という流行語でも有名なこの作品だけど、実は読んだのはこれが初めて。ずっと前から読みたい、読みたいとは思ってたんだけど、何故かタイミングが合わなくて。というわけで、俺にとって初の横溝正史作品。

この作品は、日本の犯罪史上で最も凄惨な事件の一つである津山事件を題材としているというのは有名な話。それだけにおどろおどろしいイメージが先行しているし、映画もその面を強調しているものが多いけど、小説は意外や意外、ロマンス全開な冒険奇譚だった。

何しろ、登場する若い女性陣が皆が皆主人公に好意を寄せてくれるというハーレム状態。いやー、何というか、女性が登場する小説をあまり読まない俺にとっては新鮮というか、どうでもいいというか(笑)興味ないんだよねえ、人が幸せになる話って。

それでも、次々と起こる殺人事件に、双子の老婆や地下に広がる洞窟、鎧武者に埋蔵金といった数々のギミックには読んでて引き込まれる。犯人と疑わしき人物もゴロゴロいて、推理小説としての面白味も十分。すいすいと一気に読み終わってしまった。うん、次は『犬神家の一族』でも読もうかな。

自炊したPDFをSony Readerにてあらためて読了。本作から翻訳者が大滝啓裕氏にバトンタッチして、その後ラヴクラフト翻訳は大滝氏のライフワークとなったのは御存知の通り。

ラヴクラフト全集 4

著者:H・P・ラヴクラフト

訳者:大滝 啓裕

出版社:東京創元社

発売日:1985/11/29

[収録作品]

宇宙からの色

眠りの壁の彼方

故アーサー・ジャーミンとその家系に関する事実

冷気

彼方より

ピックマンのモデル

狂気の山脈にて

自炊したPDFをSony Readerにてあらためて読了。東京創元社から4巻まで電子書籍が発売されたけど、待ち切れずに自炊しちゃっていたので、せっかくなのでPDF版を再度読破。勿論、電子書籍版も買いましたとも、ええ。

■宇宙からの色

文句なしの大傑作。放射線、とありきたりで合理的な説明に陥らないところも素晴らしいし、肉体的にも精神的にも徐々に蝕まれていくネイハムの家族達の無抵抗さも怖い。宇宙的恐怖を前にした時、人は恐れながらも、どうしようもなくただその終末を受け入れるしかない、というラヴクラフトの観念的な持論が特に強く出てる作品だと思う。ちなみに、我らがボリス・カーロフ主演で『襲い狂う呪い』(1965)として映画化もされてます。

■眠りの壁の彼方

うん、発想は面白いんだけどね。ラヴクラフトの小説には時々こういった奇天烈な機械が登場するねえ。

■故アーサー・ジャーミンとその家系に関する事実

ラヴクラフトが抱いていた「家系という名の血の恐怖」がストレートに描かれている作品。個人的には「インスマウスの影」ほどの衝撃はないかなあ。サルだし(笑)

■冷気

『ネクロノミカン』(1993)で金子修介監督によって映画化された作品。映画はしっとりとした怪奇映画にアレンジされていたけど、原作はやっぱりどろんどろん(笑)個人的には原作の方がラヴクラフトっぽくて好き。

■彼方より

人間には感知できないだけで、我々の周囲には異形の者達が存在している。この発想が素敵。

■ピックマンのモデル

珍しく会話体で進む作品。物語としてはありがちなオチなんだけど、ぐいぐい結末まで引っ張っていくラヴクラフトの力技が如何なく発揮されてる。巻末のボクの屍食鬼の挿絵なんて、子供の頃に見ちゃったらトラウマになりそうなレベル。

■狂気の山脈にて

ごめんなさい。これ、実は嫌いなんです。ラヴクラフトの小説の中で最も長い力作であるし、旧支配者が登場する重要な位置づけの作品なのは分かるけど、いかんせん長くて疲れちゃう。ラヴクラフトのくどくどしい文体は長編には向かないんじゃないかなあ。テケリ・リ!テケリ・リ!